JAKARTA – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali menggelar A.B. Lapian Memorial Lecture, forum tahunan yang ditujukan untuk menghormati sekaligus melanjutkan warisan pemikiran Prof. Adrian Bernard Lapian, pelopor historiografi maritim Indonesia.

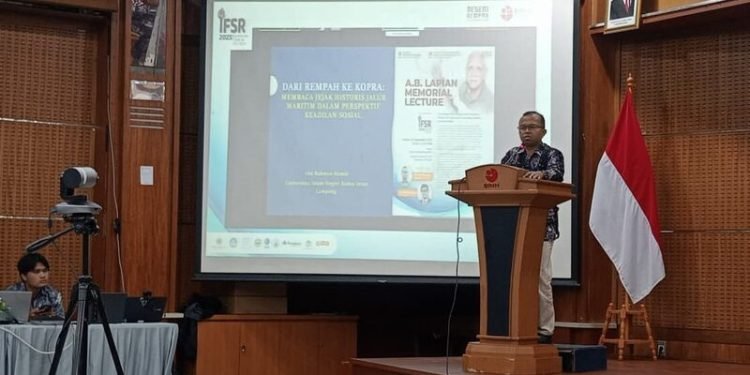

Tahun ini, forum dalam bentuk seminar tersebut mengusung tema “Laut sebagai Ruang Ingatan dan Perubahan: Warisan A.B. Lapian untuk Masa Depan Maritim yang Berkeadilan”. Kegiatan berlangsung pada Selasa (23/09/2025) di Auditorium Widya Graha BRIN, Jakarta, serta disiarkan secara hybrid melalui Zoom.

Acara ini merupakan kolaborasi Pusat Riset Masyarakat dan Budaya (PRMB) BRIN, Pusat Riset Arkeologi Lingkungan, Maritim, dan Budaya Berkelanjutan (PRALMBB) BRIN, serta Yayasan Negeri Rempah, dan menjadi bagian dari rangkaian International Forum on Spice Route (IFSR) 2025.

Dua sejarawan maritim dihadirkan sebagai pembicara, yakni Dr. Abd. Rahman Hamid dosen sekaligus Ketua Prodi S1 Sejarah Peradaban Islam Fakultas Adab UIN Raden Intan Lampung dan Dr. Didik Pradjoko dari Departemen Sejarah FIB Universitas Indonesia.

Sebagai salah satu narasumber utama, Dr. Abd. Rahman Hamid membawakan materi berjudul Dari Rempah ke Kopra: Membaca Jejak Historis Jalur Maritim dalam Perspektif Keadilan Sosial.

Dalam paparannya, ia menekankan warisan pemikiran Lapian yang menyoroti pentingnya pelabuhan sebagai simpul sejarah maritim.

“Tidak mungkin ada dua pelabuhan yang sama di lokasi yang berdekatan,” tutur Lapian, sebagaimana dikutip Abd. Rahman.

Ia menjelaskan pergeseran komoditas dagang dari rempah, teripang (abad ke-18–19), hingga kopra (akhir abad ke-19 hingga abad ke-20). Pergeseran ini, menurutnya, bukan sekadar munculnya barang dagangan baru, melainkan juga menegaskan peran pelaut dan pedagang Indonesia yang kerap terabaikan dalam historiografi perdagangan, yang cenderung menempatkan bangsa Eropa sebagai aktor utama.

Abd. Rahman Hamid menyinggung peran Makassar sebagai entrepôt kopra di awal abad ke-20. Mengutip Lapian, ia mengatakan: “Sejauh-jauh kapal berlayar, sekali kelak ia masuk pelabuhan.” Pelabuhan, lanjutnya, menjadi penghubung vital antara jalur maritim dan jalur darat.

Makassar, kata Rahman, tumbuh sebagai pusat perdagangan karena memiliki pelabuhan alam yang baik, fasilitas gudang yang memadai, serta pasokan air bersih dan makanan bagi para pedagang. Dari kota ini, terbentuk jaringan perdagangan yang dijalankan pelaut Bugis, Makassar, Mandar, dan Buton menggunakan perahu tradisional seperti Padewakang, Palari, Lambo, dan Lete.

Ia juga memaparkan jalur perdagangan Utara–Selatan dan Timur–Barat. Kopra dari Donggala hingga Polewali dibawa ke Makassar oleh pelaut Mandar dan Bugis.

Bahkan, jelasnya, pada masa revolusi, perdagangan kopra sempat menjadi rebutan antara tentara dan gerilyawan sehingga menimbulkan penderitaan rakyat pesisir. Sementara itu, pelaut Buton membuka poros pelayaran Maluku–Jawa–Singapura dengan pola pelayaran musiman, termasuk praktik penyelundupan (smokol) ke Singapura.

Sementara itu, Dr. Didik Pradjoko membawakan topik Timor dalam Global: Perdagangan Cendana. Ia menekankan bahwa studi maritim mampu mengangkat kembali peran Timor yang selama ini kurang mendapat perhatian dalam historiografi Indonesia.

“Dengan mengkaji perdagangan kayu cendana di wilayah Timor, kita bisa melihat bagaimana pulau ini masuk dalam jaringan perdagangan global, meskipun masyarakatnya tidak memiliki tradisi maritim yang kuat,” jelasnya.

Kayu cendana putih dari Timor (santalum album) menjadi komoditas unggulan sejak abad ke-15 karena kualitasnya yang tinggi dan aromatik. Catatan sejarah menunjukkan kayu ini diperdagangkan hingga India, Cina, dan Afrika. Tome Pires bahkan menulis pada 1515: “Tuhan menciptakan Timor untuk kayu cendana, Banda untuk pala, dan Maluku untuk cengkih.”

Didik juga menyoroti faktor politik dan ekonomi yang membuat Timor penting dalam perdagangan internasional. Portugis, Belanda, Makassar, hingga pedagang Cina bersaing ketat menguasai perdagangan cendana.

“Baik struktur geografi, ekonomi, maupun politik, ketiganya telah bekerja membentuk sebuah sistem yang saling terkoneksi sehingga berhasil menarik Timor masuk ke dalam jaringan perdagangan internasional,” paparnya.

Dari dua paparan tersebut, tergambar bahwa laut bukan sekadar jalur perdagangan, melainkan juga ruang ingatan kolektif dan arena perjuangan keadilan sosial. Warisan pemikiran A.B. Lapian tentang historiografi maritim terus hidup dan berkembang melalui kajian baru, menegaskan kembali peran masyarakat Nusantara dalam sejarah perdagangan global.

Selain Bicara Sejarah Maritim di seminar BRIN, Abd. Rahman Hamid juga berkesempatan mengisi kuliah umum di Departemen Sejarah FIB UI, Rabu (24/9/2025). Pada agenda ini, ia menyampaikan kuliah dengan tema “Makassar Mendunia: Entrepot Rempah dalam Jaringan Maritim Nusantara Abad XVI-XVII”.

Penulis : Desty

Editor : Hadi

Sumber Berita : UIN RIL

*Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.